贵州日报专版丨矿坑变景区 青山变金山

发布时间:2025-09-29 22:13

字体大小:大-中-小

访问量:次

打印本页

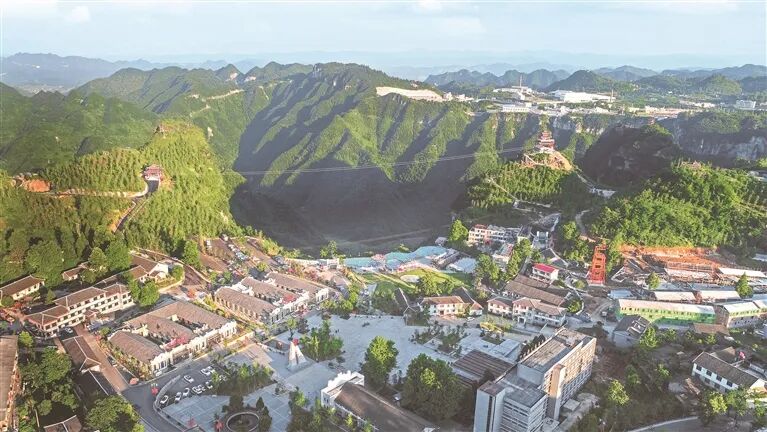

铜仁市万山汞矿遗址全景。 (省自然资源厅供图)

站在铜仁市万山区朱砂古镇的玻璃栈道上俯瞰,脚下是深不见底的矿谷,身边是熙熙攘攘的游客。很难想象,这里曾是一座资源枯竭的汞矿遗址。

据了解,2001年因资源枯竭,万山汞矿政策性关闭,面对发展困境,原国土资源部批准建设万山国家矿山公园,并以地质环境治理资金支持万山建设发展。当地以此为契机,大力实施矿山地质环境治理和生态修复工程,依托原汞矿遗址,采用“变废为宝”“修旧如旧”等模式,不断将生态修复成果转化为文旅资源,打造集丹砂文化和红色文化于一体的朱砂古镇。

如今,地下长城、玻璃栈道、“那个年代”等特色景点,成为游客竞相打卡的热门目的地。“2025年上半年景区累计接待游客22.5万人次,实现旅游综合收入1500万元。”朱砂古镇总经理王芳忠介绍,在万山汞矿遗址,可以看到从“卖资源”到“卖风景”的转变。

同样的蜕变也发生在毕节市金沙县新化乡化竹煤矿。“10多年前,因大规模煤矿开采,这里的山、树、地常年都是黑的,也经常发生坍塌、滑坡。”当地村民回忆道。

近年来,金沙县政府和自然资源管理部门坚持把生态修复与产业发展相结合,通过土地复垦、地灾治理、生态修复等手段恢复了矿山生态功能,使得工业遗产价值与独特地貌景观被重新挖掘。如今,废弃矿坑变身人工景观湖,生态观光农业、科普教育、户外体验等多元旅游业态在这里蓬勃发展。

化竹煤矿治理与生态修复的深入推进,让这座昔日的煤山完成了由“黑”到“绿”的转型,矿山的复绿焕颜将继续反哺这块土地上的人们。

这些案例不仅是矿山生态修复的样本,更是贵州践行“绿水青山就是金山银山”理念的缩影。多年来,贵州通过乌蒙山区、武陵山区、苗岭山区等区域系统性修复工程,累计完成矿山生态修复10万余亩,不断实现“保证安全、恢复生态、兼顾景观”的治理目标。