贵州日报专版刊发|守好良田沃土 推动绿色发展

发布时间:2023-06-28 10:45

字体大小:大-中-小

访问量:次

打印本页

土地,是人类赖以生存与发展中最基础,也是最重要的载体。

贵州,是全国唯一没有平原支撑的省份,全省92.5%的面积为山地和丘陵。

面对极其宝贵和紧缺的土地资源,如何破解发展与保护间的矛盾?

贵州省自然资源厅一方面采取一系列“长牙齿”的措施保护耕地资源,端稳手中的“饭碗”,另一方面,加快发展方式绿色转型,全面提高土地资源利用效率,节约用地、优化土地、减少矿产资源消耗,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展,为绿色低碳发展提供更大空间。

贵州贯彻落实新国发2号文件精神,聚焦围绕“四新”主攻“四化”主战略,“四区一高地”主定位,让每一片土地都服务于绿色高质量发展,推动中国式现代化的贵州自然资源实践,奋力书写绿色高质量发展新篇章。

遵义市湄潭县,山水林田湖草沙一体化修复,守护河岸两侧农田。(湄潭县自然资源局供图)

守护粮仓 端稳手中饭碗

仲夏时节,走进曾因土地撂荒问题进行整改的铜仁市印江自治县峨岭街道小泽村,在各级各部门的监督指导下,之前近300亩撂荒的土地已经焕然一新,变成了一片油菜田,恢复了耕种。

耕地,是粮食生产的命根子。深入推进耕地保护,牢守耕地红线,必须让这些“撂荒地”“忙起来”。

面对严峻的耕地保护压力,省自然资源厅将国家下达的保护任务落地落图,划定耕地保护任务5027.97万亩,永久基本农田3613.96万亩,推动耕地数量质量生态“三位一体”保护。

严格执行“先补后占”和“占一补一、占优补优、占水田补水田”的原则要求,严格落实耕地占补平衡,严格耕地用途管制,严厉打击违法乱占耕地行为,坚决制止耕地“非农化”,防止“非粮化”。

2022年以来,我省统筹耕地占补指标,加大对省级重大项目、民生项目、新能源项目和“强省会”战略的要素保障力度,先后解决了贵安宁德时代、福泉盛屯能源新能源原材料和“钛-磷-硫”全资源循环利用新材料、瓮安年产30万吨电池级磷酸铁一体化整体项目等重大项目落实占补平衡困难。

今年3月起,最新修订的《贵州省土地管理条例》施行,着力解决全省土地管理中存在的难点、堵点问题,体现“保护优质耕地,科学利用山地”,实现保护资源、保障发展、维护权益的立法目标。

该厅还启动了违法用地问题集中整改专项行动,针对2018年以来土地卫片执法中和国家自然资源督察发现的违法用地问题,依法依规集中时间和力量全面整改,充分彰显了贵州严格落实耕地保护制度的决心和力度。

当前,省自然资源厅正推动层层签订耕地保护目标责任书,强化耕地用途管制,严格控制耕地转为其他农用地,蹲点督促各地加快补充耕地和恢复耕地,规范落实耕地占补平衡和进出平衡。扎实开展卫片执法检查,推进自然资源督察发现问题整改。

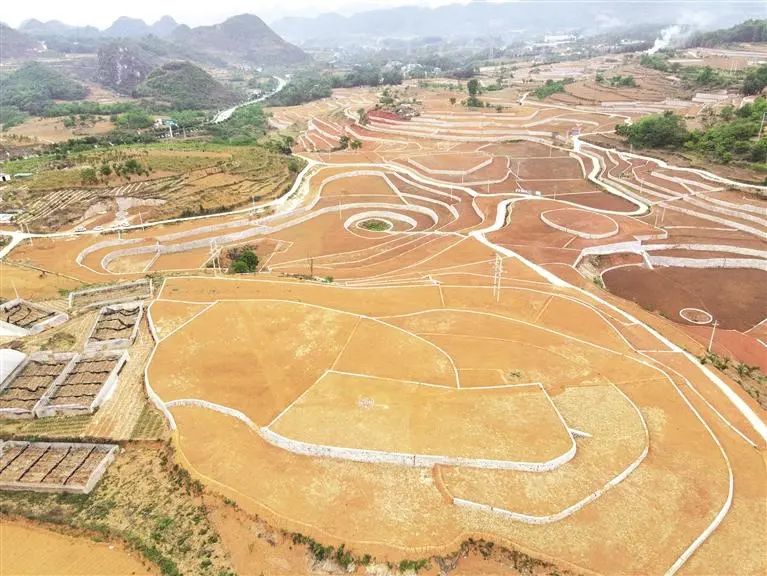

施工完毕的黔西南州贞丰县顶肖村旱改水土地整治项目。(贞丰县自然资源局供图)

治理有方 耕地提质增量

端午雨水来临,遵义市湄潭县抄乐镇群丰村农田里的作物越发发荣滋长。

位于群丰村的“旱改水”项目5月下旬完工后,80余亩旱地变水田,栽下了水稻秧苗,阳光照耀下,层层叠叠的稻田波光粼粼,一望无际,美不胜收。

今年3月,群丰村“旱改水”项目启动建设,因地制宜对曾经的旱地实施改造,通过将坡地表土层进行剥离保留,再对土地重新固定、覆土、培肥等,并从附近的红光水库修建高位水池,引水灌溉,将旱地改造成了可以种植水稻的良田。

项目刚完工,群丰村种植大户曾吉华就从村集体流转了60亩改造后水田,用于栽种水稻。

看着田里生长旺盛的水稻苗,曾吉祥信心满怀地说:“没想到,现在这片田也能种上水稻了,而且水利灌溉有保障,随时能从水库引水使用,我们就期盼着秋天的丰收了!”

“藏粮于地、藏粮于技”。为落实好补充耕地工作,2022年以来,省自然资源厅先后印发了《关于抓紧抓实补充耕地工作的通知》和《关于合理开发利用耕地后备资源确保实现耕地占补平衡的通知》,从抓紧推进存量问题整改尽快实现“负转正”、科学谋划新增项目建设保发展、强化后期管护保指标等方面,作出明确安排部署。

今年以来,贵州各地继续加快行动,将“旱改水”作为耕地提质改造的其中一项有力举措,增强耕地综合生产价值,大力补充优质耕地、全面提升耕地质量、提高粮食产量。

遵义市湄潭县“旱改水”项目。金秋时 摄

创新用地 发展存量变增量

工业化、城镇化加快发展,土地进入存量时代,如何解好空间开发利用的“立方”方程式?创新用地是必不可缺之策。

党的二十大报告指出,要加快发展方式绿色转型,实施全面节约战略。

“寸土”何以生“寸金”?今年年初,我省余庆县、黔西县、贞丰县、普定县入选全国首批自然资源节约集约示范县(市),四地围绕资源节约集约利用开展创新实践,在盘活闲置土地资源方面高招、实招频出,立体式开发用地,算好土地“精细账”,国土空间发展被赋予新的活力。

行百里者半九十。探索自然资源节约集约长路漫漫,我省各地将继续结合实际大胆创新,走出一条耕地保护严、建设占地少、用地效率高、生态环境好的科学发展之路。

按照要素跟着项目走的要求,省自然资源厅将继续精准保障重点产业、重大项目用地需求。加大批而未供和闲置土地处置力度,转变土地利用方式,实行“以投定供”,优先保障项目首期建设用地。同时,进一步指导推进余庆县、黔西市、贞丰县、普定县四个全国首批自然资源节约集约示范县的创建工作。

土地要素是当下绿色生态理念下实现高质量发展的基本保障。在第33个全国土地日之际,我省将向社会深度宣传,一起营造上下协同、各方努力、人人尽责、共同保护耕地和节约集约用地的良好局面。

“向地上、向地下要价值,释放每一寸土地的应有价值!”谈及土地资源利用,余庆县自然资源局局长杨玲说。

余庆经开区白泥产业园区的白酒企业通过集中处理污水、集中供能,可节约60余亩地。

白泥产业园现已投产酒企3家,在建和拟建白酒生产项目5个,是当地的白酒产业聚集区之一。

然而,白酒生产会产生大量工业废水。按规定,白酒生产企业需要配套建设污水预处理站等基础设施。

如果几家企业采取分头建设污水预处理站,会造成大量建设用地浪费。如何才能节约集约用地?

2022年11月,余庆经开区通过统筹园区土地,从广州引进专业公司,采取集中开发建设配套设施方式,为几家白酒企业集中建设一个白酒污水处理厂,并打造集中供热能源站项目。

大家“共用”一个污水处理厂,集中供能,既实现了园区绿色集约用地,几家白酒企业更节省了额外的处理设备建设成本,堪称“一举两得”的好事。

近年来,余庆县坚持“控制总量、做优增量、用好流量、盘活存量、提高质量”的思路,多措并举依法处置因各种原因造成的闲置土地和批而未供用地,创新用地模式,为未来十五年发展拓展了空间、争取了主动,为县域经济社会高质量发展提供空间支撑。

毕节市东大门,黔西市素朴镇古胜村,村里一个名叫回头湾的地方,立着一块石碑,碑上刻着“绿水青山就是金山银山”。

然而,曾经的古胜村找不到一棵大树、一块水田,荒山秃岭、岩石裸露。

毕节试验区专家顾问组总顾问、中国农业大学教授等组成的专家顾问组在调研后,针对古胜村的“病根”,开出了“药方”:因地制宜高海拔自然恢复,中海拔退耕还林,低海拔种经果林。走一条土地复合利用、发展绿色农业的可持续发展之路。

经过近二十年的土地资源复合利用,古胜村如今成了远近闻名的水果之乡,森林覆盖率由不到15%提高到近90%,人均年收入达11800元,成为西南喀斯特岩溶山区生态发展示范村。

黔西市高度重视土地规划和管理,在土地利用总体规划编制过程中,突出先导性、科学性和权威性。从加强管理的角度去分析问题,保持土地利用总体规划与各类规划的协调性,树立起“节约优先、惜土如金,小土地、大发展”的观念,促进经济发展方式转变和产业结构转型升级,走出了一条耕地保护严、建设占地少、用地效率高、生态环境好的科学发展之路。

仲夏,来到普定县白岩镇中兴社区讲义寨,穿过鲜花簇拥的健步道,走进一处藏匿在山水间的民宿客栈。

这座民宿是普定县正在大力打造的阿宝塘温泉养心谷项目组成部分。民宿所在地是当地农户王刚、王林两兄弟家的宅基地。两兄弟常年在外地打工,家中的360平方米老宅长期闲置。2021年11月,通过引进公司进行民宿设计打造,老宅焕然一新。公司和两兄弟签下20年的合同,按照第一年60元每平方米,第二年起120元每平方米的价格租给公司使用,在民宿盈利后,农户还可获得净利润的20%。

“老房子闲着也是闲着,租出去一年就有好几万元直接入账,好事呐!”当地村干部说。目前,项目正在加快完善餐厅、中医养生馆等基础设施。

看着村里环境好起来,道路两旁还换上了漂亮的新路灯,周末节假日来吃饭度假的游客也多了起来,今年45岁的村民张丽两口子,也张罗开起了民宿客栈,办起了农家乐餐馆,5月份就接到了7月避暑季的客房预订。

近年来,为盘活农村集体建设用地和农民闲置宅基地,普定县大力实施“空心村”改造,结合旅游发展需要,鼓励企业租用闲置农村宅基地,用于民宿开发。此外,鼓励民间资本以租赁、入股、合作经营等形式,盘活利用农村现有集体建设用地,发展旅游业、服务业、工业或兴办公益性社会福利基础设施。同时,全县结合易地搬迁、生态移民搬迁等工作,积极复垦农村集体建设用地地块1084个,进一步提高新增耕地指标,用活农村闲置土地。

6月初的几场大雨,让久旱的贞丰县珉谷街道顶肖村终于等来生机。

村民们把提前培育好的水稻秧苗及时移插到水田里,阵阵山风拂过,连片的嫩苗随风摇曳。

顶肖村位于滇黔桂石漠化片区,耕地分散、破碎、产量低。

“我们从去年9月开始实施顶肖村旱改水土地整治项目,并于今年4月完工。”60岁的村民龚长春指着前方错落有致的水田说,完工后我们就一直在等着雨季到来。雨季到来,便种下第一批水稻。

田成块、土成型、渠成网、路相通、沟相连……眼前的景象,正是王丽提到的旱改水土地整治项目带来的变化。

2022年以来,贞丰县累计实施旱改水土地整治项目8010.25亩,通过土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等,对薄田旱地进行“大翻新”,让“亏本田”变成高产田。

通过实施项目提升了耕地质量,预计新增粮食产能13万斤,新增产值超26万。通过“藏粮于地,藏粮于技”,该县进一步夯实粮食生产安全保障基础。